Wie wird in den sozialen Netzwerken kommentiert?

Der Versuch einer Typisierung (November 2025)

Die Nutzung von sozialen Medien erfreut sich großer Beliebtheit. Laut einer Studie verbrachten 41 % der Menschen in Deutschland im Jahr 2024 mehr als sechs Stunden pro Woche in sozialen Netzwerken. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen waren es sogar 64 %. Fünf Prozent von ihnen brachten es auf über 35 Stunde. (Statista, 2025) Die brandaktuelle JIM-Studie zeigt, dass soziale Netzwerke auch von jungen Menschen mittlerweile vielseitig genutzt werden. Die Plattformen dienen der Information und natürlich auch der Kommunikation. (JIM-Studie, 2025)

Nutzerinnen und Nutzer sozialen Netzwerke kommunizieren über Messengerdienste und soziale Plattformen, teilen Bilder, Videos und Nachrichten und kommentieren Beiträge. Dabei variiert das Kommunikationsverhalten stark. Zwischen Selbstdarstellung (kurzum das „digitale Ich“) und Teilhabe bieten die Plattformen viele Chancen, aber auch ebenso viele Herausforderungen. Anders als im echten Leben stellen sich Menschen im Internet gerne so dar, wie sie gesehen werden wollen. Das kann im ungünstigen Fall zu Identitätsproblemen führen. Mehrere Studien bestätigen, dass Menschen, die viel Zeit in sozialen Netzwerken verbringen, häufiger dazu neigen, ein verzerrtes Selbstbild zu entwickeln. Die Unterschiede zwischen Wahrheit und Täuschung verschwimmen nicht nur in der Fremdwahrnehmung, sondern auch in der Selbstwahrnehmung. Das hat Auswirkungen auf die Kommunikation in sozialen Netzwerken.

Die anonyme und freie Kommunikation ermöglicht es, Informationen und Äußerungen schneller und vernetzter zu verbreiten. Jeder und jede kann sich mit seiner bzw. ihrer Meinung am Diskurs beteiligen. Was anfangs noch als große demokratische Revolution gefeiert wurde, hat heute deutliche Risse bekommen. Fake News, Mobbing und politische Stimmungsmache sind nur einige der Herausforderungen, mit denen sich die vernetzte Welt auseinandersetzen muss. Die Kommunikationsregeln der Plattformen variieren stark und werden selten sanktioniert. Deshalb ist jede Nutzerin und jeder Nutzer aufgefordert, Aussagen zu hinterfragen und auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.

Das Kommentieren von öffentlichen Beiträgen

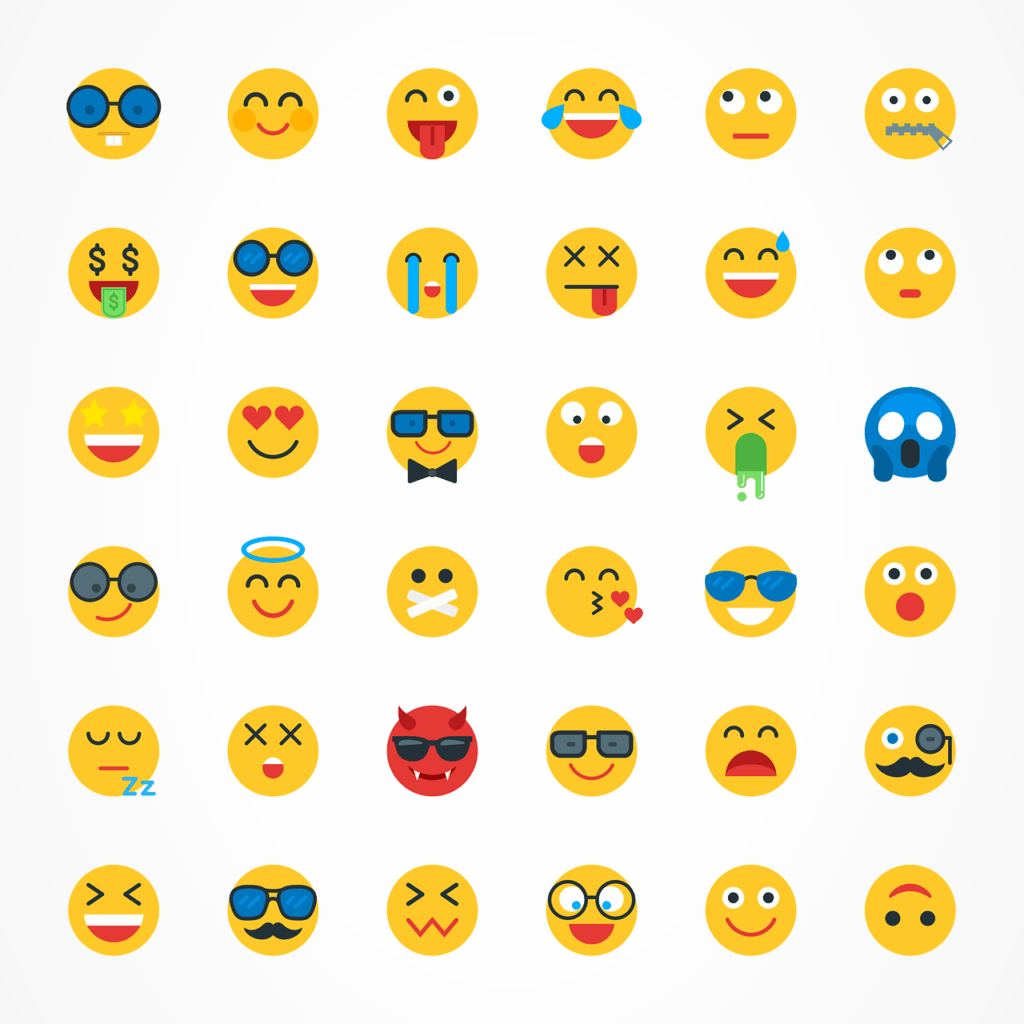

„Man kann nicht nicht kommunizieren“, sagte einst Watzlawick. Denn jede Handlung oder jedes Verhalten – auch das Schweigen – sendet eine Botschaft und ist somit immer eine Form der Kommunikation. Verbale und nonverbale Sprache ist mächtig. Sie verbindet einerseits und kann andererseits Missverständnisse auslösen. In den sozialen Netzwerken wird Sprache zumeist in einem informellen Stil verwendet. Abkürzungen, Anglizismen und Emojis unterstreichen diese Art der Kommunikation. In einer umfassenden Studie aus dem Jahr 2024 fanden Forscher der Charité Berlin und der Ruhr-Universität Bochum heraus, dass die Verwendung von Emojis schnell zu Missverständnissen führen kann. Insbesondere bei selten verwendeten Emojis ist die Bedeutung nicht immer klar.

Informelle Sprache kann in den sozialen Medien zwar zu einer schnellen Verbreitung von Nachrichten führen, erhöht jedoch auch das Risiko von Fehlinterpretationen. Die Sprache bestimmt, wie Inhalte wahrgenommen werden. Dabei hat jede Plattform ihre eigene Tonalität. In der Kommentarfunktion jedoch lassen sich über die Plattformen hinweg ähnliche Muster erkennen. Wenngleich sich nur die Wenigsten tatsächlich zu öffentlichen Posts äußern. Dabei wird oft die 90-9-1-Regel aufgeführt: Wenn 100 Personen einen Post sehen, dann unternehmen 90 von ihnen gar nichts. Sie hinterlassen weder einen Kommentar noch ein „Like”. Neun von ihnen liken den Beitrag immerhin. Aber nur eine einzige Person hinterlässt einen Kommentar. Diese Regel stammt von Jacob Nielsen aus dem Jahr 2006 und ist trotz des verstärkten Trends zu mehr Partizipation für viele heute noch immer ein grober Richtwert.

Unter den Kommentatorinnen und Kommentatoren lassen sich zumeist verschiedene Typen unterscheiden.

Wie wird kommentiert? Der Versuch einer Typisierung

Viele Nutzerinnen und Nutzer kommentieren einen Beitrag, wenn das Thema sie triggert. Die Mehrheit jedoch schweigt. Bei der Klassifizierung der Kommentare nach ihrem Inhalt lassen sich unter anderem die folgenden Typen unterscheiden:

- Die schweigende Mehrheit: Den meisten Nutzerinnen und Nutzern fehlt im Alltag die Zeit, um etwas zu kommentieren. Viele möchten ihre Meinung auch einfach für sich behalten.

- Die Hater: Personen, die online Hass und Hetze verbreiten. Das kann von beleidigenden, rassistischen oder sexistischen Kommentaren bis hin zu Drohungen reichen. In der Forsa-Studie der Landesanstalt für Medien NRW vermutet die Mehrheit der Befragten, dass die Verfasser von Hasskommentaren gewaltbereiter sind als andere Menschen (Landesanstalt für Medien NRW, 2024).

- Die Verteidiger: Nutzerinnen und Nutzer, die den Trollen und Hate-Speech-Verbreiterinnen und Verbreitern das Netz nicht kampflos überlassen wollen. Sie setzen sich aktiv für eine positive Kommunikationskultur ein, indem sie gegen Hasskommentare argumentieren und sachliche Diskussionen fördern.

- Die Meme-Generatoren: Diese Kommentatorinnen und Kommentatoren verwenden humorvolle Bilder oder Videos, um auf Posts zu reagieren. Oft sind ihre Kommentare weniger ernst gemeint und dienen der Unterhaltung.

- Die Informierten: Personen, die gut recherchierte und fundierte Meinungen oder zusätzliche Informationen zu einem Beitrag teilen. Ihr Ziel ist, zur Klärung oder Vertiefung eines Themas beizutragen.

- Die Supporter: Diese kommentierenden Menschen loben oder unterstützen den ursprünglichen Beitrag, häufig durch positive und ermutigende Worte. Sie sind besonders wichtig, um eine positive Atmosphäre zu schaffen.

Und ja, gemäß Watzlawick gehören auch die Nicht-Kommentierenden zu den Kommunizierenden.

Kritik im Netz

Auch wenn nur wenige Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Netzwerken kommentieren, gibt es manche Äußerungen, mit denen sich innerhalb kürzester Zeit die Kommentarspalten füllen. Empörung beispielsweise verbreitet sich schnell und heftig. Ein einmal ausgelöster Shitstorm ist nur schwer aufzuhalten. Denn wer laut schreit, wird gesehen. Eine im Jahr 2024 im Science-Magazin veröffentlichte amerikanische Studie zeigt, dass Beiträge, die Empörung hervorrufen, mit höherer Wahrscheinlichkeit geteilt werden als solche, die das nicht tun (Princeton University, New Jersey, 2024). Dadurch werden beleidigende Kommentare oft prominenter dargestellt als eine sachliche Einordnung. Für eine offene Debattenkultur ist das fatal. Wenn extreme oder radikale Aussagen dominieren, verstummen viele Nutzerinnen und Nutzer schnell, da sie Hassrede und Einschüchterung fürchten. Somit schrumpft die Meinungsvielfalt im Netz.

Appell für mehr Kommentierung

Umso wichtiger ist es, dass sich Nutzerinnen und Nutzer aktiv an Onlinedebatten beteiligen. Je mehr Stimmen sich zu Wort melden, desto breiter wird der Onlinediskurs. Dabei bieten soziale Netzwerke eine gute Basis, denn hier treffen die verschiedensten Menschen aufeinander, auch die, die sich in der realen Welt nie begegnet wären. Die Netzkultur sollte bunt sein und dazu kann jede und jeder seinen Beitrag leisten.

Es ist dabei von Bedeutung, einen respektvollen und konstruktiven Ton zu nutzen, sowie Quellen und Belege für die eigenen Aussagen anzuführen, um zu einer faktenbasierten Diskussion beizutragen. Das Kommentieren sollte nicht dem Selbstzweck dienen, sondern als Gelegenheit gesehen werden, eine echte und wertvolle Diskussion zu führen. Nur so kann das Potenzial sozialer Netzwerke für den öffentlichen Diskurs vollständig genutzt werden.

Lara Langfort-Riepe

Über die Autorin: In der Abizeitung stand bei Berufswunsch: Irgendwas mit Medien für Kinder! Denn schon während ihrer Schulzeit berichtete Lara als rasende Reporterin für junge Menschen. Nach einem wissenschaftlichen Magisterstudium in Greifswald und Münster mit den Schwerpunkten Kindermedien, Medienbildung und Recht sowie einem Fernseh-Volontariat in Köln waren die Kindernachrichtensendung logo! genau wie der Kinderkanal KIKA und die Film- und Fernsehschule in Hamm wichtige Stationen in ihrem beruflichen Leben. So ist es kaum verwunderlich, dass Lara ein großes Faible für die Filmbildung hat. Seit dem Jahr 2016 leitet sie das Euregionale Zentrum für digitale Bildung.

Zurück zur Startseite